黏膜黑色素瘤是一种特殊类型的黑色素瘤,在高加索人群中仅占1%,而在中国黑色素瘤患者人群中,黏膜亚型约占23%。尽管其他亚型晚期黑色素瘤的全身治疗取得了巨大的进步,但黏膜黑色素瘤患者的预后仍不佳,这一亚型的实验室和临床研究工作更为迫切地需要受到重视[1]。

多项临床研究已证实抗血管生成药物联合化疗治疗黏膜黑色素瘤的疗效和安全性,复旦大学附属肿瘤医院罗志国教授牵头开展的一项真实世界研究探讨了持续静脉泵注重组人血管内皮抑制素联合化疗治疗晚期或复发性黏膜黑色素瘤患者的疗效和安全性,该研究结果发表于Investigational New Drugs[2]。“医学界”诚邀罗志国教授介绍该研究的特点和结果,展望重组人血管内皮抑制素在黏膜黑色素瘤领域的研究方向。

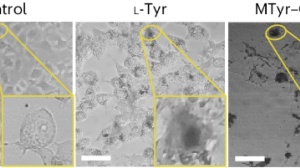

论文截图

“黑色素瘤主要分为肢端黑色素瘤、黏膜黑色素瘤、慢性阳光损伤型黑色素瘤和非慢性阳光损伤型黑色素瘤、原发灶不明的黑色素瘤等类型。在临床实践中,我们收治了很多黏膜黑色素瘤的患者,切实存在的问题是——即使手术完全切除仍会受到一定的限制,并且黏膜黑色素瘤整体对药物尤其是细胞毒性药物不敏感,造成了临床医生缺乏有效治疗手段的窘境。“罗志国教授谈道。

因此,黏膜黑色素瘤目前的研究方向在于不同药物之间的联合治疗。黏膜黑色素瘤易侵及血管,可能是其对抗血管生成药物相对敏感的原因之一。重组人血管内皮抑制素与达卡巴嗪、顺铂、紫杉醇等有协同增效的作用,既往已经有研究证实重组人血管内皮抑制素联合化疗治疗转移性黑色素瘤患者的疗效及安全性,于是罗志国教授团队对该治疗模式在晚期黏膜黑色素瘤中的应用进行了进一步探索。

罗志国教授表示:“在干预措施的设计上,我们也对重组人血管内皮抑制素的剂量使用进行了调整和改进——105mg/m2持续静脉泵注7天(168h),化疗方案为达卡巴嗪+顺铂或替莫唑胺+顺铂。在不断的探索中,我们发现患者的确可以从该治疗模式中获益,积累了更多经验后,这样的治疗模式也逐渐应用于更多的晚期黏膜黑色素瘤患者当中。”

研究共纳入43例晚期或复发性黏膜黑色素瘤患者,17例(39.5%)为男性,26例(60.5%)为女性,中位年龄为61岁。最常见的原发部位是胃肠道(n=22,51.2%),其次是鼻窦(n=14,32.6%)和泌尿生殖道(n=6,14.0%)。共有32例(74.4%)患者接受了手术切除,其中18例接受了根治性手术。

在开始治疗前,大多数患者为转移性疾病(n=31,72.1%),12例(27.9%)为局部晚期疾病。最常见的突变是NRAS(n=9,23.1%),其次是BRAF(n=3,7.7%)和cKIT(n=2,5.1%)。在3例BRAF突变患者中,1例患者为BRAF V600E突变,2例患者为BRAF G606E和T599del突变[2]。

大多数患者为一线治疗(40/43,93.0%)。7例(16.3%)患者因药物相关毒性而调整化疗药物的剂量,所有患者在治疗期间均未停用重组人血管内皮抑制素。截至2020年9月30日,中位随访时间为17.6个月。在40例可评估患者中,客观缓解率(ORR)达30.0%,4例达完全缓解(CR)状态,8例达部分缓解(PR)状态,疾病控制率(DCR)达77.5%。从原发部位来看,鼻窦的ORR最高(38.5%),其次是泌尿生殖系统(28.6%)和胃肠道(25.0%)。4例CR患者中,2例原发病变位于鼻腔和鼻旁窦,2例原发病变位于肛门直肠[2]。

截至截止日期,中位PFS为4.9个月,中位OS为15.3个月。对于接受同步/序贯放疗或PD-1单抗维持治疗的8例患者,中位PFS为12.1个月[2]。

罗志国教授补充道:“重组人血管内皮抑制素联合化疗的治理模式为一些病灶位于肛门直肠的晚期黏膜黑色素瘤患者带来了‘保肛’的希望——整体以及局部的病灶控制率均较高,从而有望达到疗效与功能并重的治疗效果,为患者的身体、心理以及生活质量‘保驾护航’。同时我们也积极尝试重组人血管内皮抑制素更多联合治疗模式的无限可能,力求为更多晚期黏膜黑色素瘤患者带来获益。”

从安全性特征上来看,最常见的不良反应事件(AEs)为血液学AEs,包括白细胞计数下降(20/43,46.5%)、中性粒细胞计数下降(17/43,39.5%)、血小板计数下降(17/43,39.5%)和贫血(7/43,16.3%)。在所有≥3级AEs中,以血小板计数下降(8/43,18.6%)、白细胞计数下降(6/43,14.0%)和中性粒细胞计数下降(6/43,14.0%)最为常见。无治疗相关死亡发生,不良反应总体上是可控的[2]。

除此之外,影响预后的因素也一直是黏膜黑色素瘤研究的热点,罗志国教授团队的研究结果也给予了临床实践一定启示意义:

以上结果提示了黏膜黑色素瘤患者常规检测BRAF/KIT/RAS突变意义重大,有助于指导治疗,并为患者争取更多的临床获益。

罗志国教授团队的真实世界研究已经初步证实了重组人血管内皮抑制素联合化疗用于黏膜黑色素瘤的疗效和安全性,谈到未来研究发展方向时,罗志国教授表示:“随着抗血管生成药物、免疫检查点抑制剂的上市,黏膜黑色素瘤的研究思路也随之奠定。北京大学肿瘤医院郭军教授团队已经证实了程序性死亡受体1(PD-1)单抗联合抗血管生成药物(阿昔替尼)治疗黏膜黑色素瘤的疗效。就我个人而言,在黏膜黑色素瘤的治疗当中,化疗仍是不可或缺的。

我也希望后续能够开展前瞻性随机对照研究,突破回顾性研究的方式,进一步探索和验证重组人血管内皮抑制素在晚期黏膜黑色素瘤中的效果以及重组人血管内皮抑制素+化疗+免疫治疗的联合应用模式的临床价值。

如果能做出阳性结果,我相信随着时间的推移,黏膜黑色素瘤患者的药物可及性也会越来越高,更多患者能够达到疗效和经济学的双赢。在未来,我希望医企一心,更多属于中国学者的医学循证证据可以用于指导临床,共同为中国特色肿瘤黑色素瘤诊治水平的进一步提升而不断努力。”

参考文献:

[1]盛锡楠,鄢谢桥,连斌,崔传亮,斯璐,迟志宏,孔燕,郭军.黏膜黑色素瘤的探索与治疗策略[J].中国肿瘤临床,2021,48(7):336-340.

[2]Zhang X, Jin F, Jiang S, et al. Rh-endostatin combined with chemotherapy in patients with advanced or recurrent mucosal melanoma: retrospective analysis of real-world data. Invest New Drugs. Published online November 3, 2021.

本文仅供医学药学专业人士阅读

X

X